Kenneth Reitz 是公认的这个世界上 Python 代码写得最好的人之一。抱着学习的心态,我阅读了 Reitz 写的 envoy 模块的源码,将笔记记录如下。

介绍

和 requests 模块一样,envoy 也是 Reitz 的作品,连官方描述都类似——Python Subprocesses for Humans。

实际上,envoy 的核心代码非常少,总共只有不到 300 行代码,只是简单的对标准库 subprocess 的封装。但是,所谓短小精干,envoy 实现的接口简单易用,比裸用 subprocess 方便不少。

背景知识

在讲 envoy 的代码之前,我们先回顾一些背景知识。

程序和进程

在计算机科学及相关领域,经常能看到程序和进程的概念。有些人不清楚它们的差别,混为一谈。这是不好的。

- 程序:一般是一组CPU指令的集合构成的文件,静态存储在诸如硬盘之类的存储设备上。

- 进程:当一个程序要被计算机运行时,就是在内存中产生该程序的一个运行时实例,我们就把这个实例叫做进程。

简单来说,程序就是编译出来的二进制可执行文件,比如 Windows 里的 .exe 文件,*nix 里的 ELF 文件。操作系统将它们装载到内存空间并执行时的实例,就是进程。程序和进程之间隔着一个「装载」的步骤。

Linux 里的进程

以下实验均在 CentOS 5.4 环境下操作。

首先,我们在终端里执行

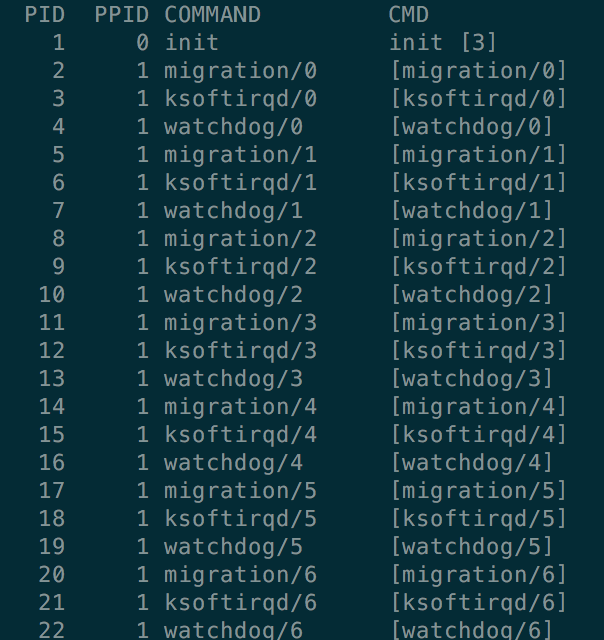

1 | ps -eo pid,ppid,comm,cmd | less |

这里 ps 命令用来查询正在运行的进程,-e 表示我们想要查看所有的进程,-o 则选择我们想查看的列名称。这里我们查看 pid, ppid, comm, cmd。

在这个输出结果中,每一行代表一个进程(表头除外),共分为 4 列。

- PID: Process IDentity,进程在当前系统中的唯一识别码,相当于我们的身份证号。

- PPID: Parent PID,父进程的 PID。

- COMMAND: 进程的简称。

- CMD: 进程对应的程序及其运行时所带的参数。

从计算机启动到进程的创建

计算机启动时,首先会从主板上的 BIOS (Basic Input/Output System) 中执行程序,从某个设备(比如软盘、硬盘、光盘、网络等)上启动计算机。而后,计算机会定位到所选的设备上,读取开头的 512 字节里的 MBR (Master Boot Record)。MBR 里记录着从存储设备启动 Boot Loader 的具体分区和位置。Boot Loder 里记录着操作系统名称、内核所在位置等信息,启动 Boot Loader 之后,它会帮我们加载 Kernel。内核负责两件事:对下负责管理硬件,对上负责提供系统调用。于是,内核首先会预留自己运行所需的内存空间,然后调用**驱动程序 (drivers)**检测计算机硬件,最后启动 init 进程,并将控制权交给这个进程。在 Linux 里,init 的 PID 是 1。init 进程负责设置计算机名称、时区,检测文件系统,挂载硬盘,清空临时文件,设置网络等操作。通常意义上说,当 init 完成这些工作,计算机就算启动完成了。

我们小结一下,计算机启动的流程是:

BIOS -> MBR -> Boot Loader -> Kernel -> 预留内存空间 -> drivers ->

init-> settings

我们知道,运行于操作系统上的进程(包括 init)与操作系统交互,都是通过系统调用来完成的。然而 Linux 并没有提供创建新进程的系统调用。实际上,Linux 里创建新的进程这一动作,是通过 fork 和 exec 两个函数来实现的。

我们先来看看 fork 函数的用法。

1 | pid_t pid; |

调用 fork 函数后,新的进程(任务)和当前进程一起从代码的同一位置开始执行:从 fork 函数获得返回值。在这里,新的进程称为子进程 (Child Process),当前进程相对应称之为父进程 (Parent Process)。不过,在子进程中,fork 函数返回 0;在父进程中,fork 函数则返回子进程的 PID。因此,在子进程中,表达式 pid = fork() 为 false,跳转到后续的 else 语句块继续执行;在父进程中,表达式 pid = fork() 为 true,继续执行语句块。

fork 函数的产生子进程的速度非常快。这是因为,通过 fork 产生的子进程,只是简单地分配了内存空间,并与父进程共享**写时复制 (Copy on Write, COW)**内存空间。这意味着,通过 fork 产生子进程的过程中,并没有内存中内容的复制,因此速度非常快。

fork 产生的子进程,只是父进程的镜像。通过 fork 的返回值,我们可以在代码里判断是否是子进程。如果是子进程,就可以调用 exec 函数,使用新的程序(可执行映像文件)覆盖当前的映像,从而执行新的任务。

不难发现,Linux 中所有的进程,不断追溯其父进程,都会最终追溯到 init 进程。

进程的终止

当一个进程执行 exit 函数之后,内核会释放它所打开的文件、占用的内存等资源,然后在操作系统内核中保留一些退出信息

- PID

- Exit Code

- CPU time taken by the process

简而言之,进程退出后,会释放资源,然后在内核里留下一些诊断信息,成为僵尸进程 (Zombie Process)。进程退出后,将 PID 留在了操作系统内核中尚未释放。因此,该 PID 是不可以被后续的新进程使用的。因此,在 Linux 的设计中,父进程需要调用 wait 或者 waitpid 函数从内核中获取并处理子进程的诊断信息,并释放 PID(清扫僵尸进程)。

如果子进程退出时,父进程尚在,但父进程始终不处理子进程退出后留下的僵尸进程,而不断因为业务逻辑产生新的子进程,那么僵尸进程就会不断积累,最终占满所有可用的 PID(没有进程槽了)。这样一来,在操作系统中就无法产生新的子进程了。(参见 fork 炸弹)因此,通过 fork 函数创建子进程之后,一定要注意 wait 子进程。

如果父进程退出时,子进程尚在。这时候,没爹没娘的孤儿进程(Orphand Process)就会被 init 进程收养,直到它退出后被 init 处理。

envoy 源码剖析

Reitz 的 envoy 项目地址是 https://github.com/kennethreitz/envoy。为了保证本文的长期有效性,我将它 fork 到了这里 https://github.com/reviewlib/envoy。

envoy 的核心代码保存在 ./envoy/core.py 当中。我们先就这份代码的语法点做分析,然后讨论它的结构。

库

1 | import os |

最头上的两个 os 和 sys 是常用的标准库,不必多说。

shlex 的名字可以分为两部分:sh 代表 shell;lex 是一个著名的词法分析器的生成器(lexical analyzer)。运用这个标准库,我们可以很容易地解析出用户需要在子进程中执行的命令。

signal 是 Python 里处理 Linux 内核信号的标准库。我们这里主要用它内部定义的信号的值,不涉及它的具体用法。

subprocess 是 Python 中实现子进程的标准库,是 envoy 封装的实际内容。

threading 是 Python 中实现多线程的一个标准库。在 envoy 里,我们实际用它来执行 subprocess.Popen() 创建子进程并执行任务。

traceback 是 Python 中用来追溯异常的标准库。

Command 类

我们来看 Command 类。这是一个模块内部使用的类,Command 类的每个实例都能执行 run() 方法,在一个子进程里执行 Shell 命令。

初始化函数 __init__() 直截了当,只是简单地对各个数据成员赋值。

整个类的主要部分是 run() 函数,我们仔细深入进去观察一下。

第一个值得注意的地方,是对环境变量的处理。

1 | environ = dict(os.environ) |

首先,作者将 os.environ 转换成一个 Python 内建字典,保存在 environ 中。而后,用字典的 update() 方法,将用户传入的环境变量补充到 environ 中。这里,update() 方法有两个特点

- 输入必须是一个非空的字典,因此作者利用短路求值

env or {}的方式确保「非空」; - 输入的

env如果有与os.environ同名的环境变量,则会以env中的值为准,否则直接在environ中添加键值对。

利用这两个特点,作者巧妙地实现了程序逻辑。

第二个值得注意的地方,是在 run() 函数的内部,嵌套定义了 target() 函数。

1 | def target(): |

在 Python 中,函数定义是允许嵌套的,不过

- 各个函数有自己的作用域;

- 内层函数优先访问内层作用域的变量,如果内层没有所需变量,则逐层向外寻找所需变量;

- 外层函数不能访问内层函数的变量(对外层函数来说,这是局部变量);除非内层函数声明变量时加上了

global关键字修饰,并且在访问它时已经调用过内层函数。

这里的 target() 函数定义了我们接到一个执行 Shell 命令的需求时,我们要做哪些事情。依其定义,我们要首先使用 subprocess.Popen() 创建一个子进程,并在相应的条件下执行 self.cmd。然后调用 self.process.communicate() 方法,将 self.data 通过管道传给正在 Shell 中执行的程序,并获取程序的标准输出和标准错误。在整个过程中,但凡出现任何问题,都保存在 self.exc 当中。这里作者使用了所有异常的基类 Exception,这是因为对于作者来说 self.cmd 是不可控的,在执行 self.cmd 的过程中可能出现任何形式的异常。为了能够处理所有异常,作者必须使用 Exception 来处理。

第三个值得注意的地方,是作者在工作线程中去实际执行 target() 完成的任务。

1 | thread = threading.Thread(target=target) |

首先,作者创建了一个线程,将 target() 函数作为参数传入构造。也就是说,thread.start() 实际会执行 target() 函数的代码。而后,作者用 thread.join(timeout) 的方式,来处理上层传下来的超时限制。这样,主进程将会阻塞住,直到

- 线程中的任务完成(也就是

target()中创建的子进程的任务完成);或者 - 达到超时时间限制。

第四个值得注意的地方,是作者回收和处理在线程中运行的子进程任务的执行状态信息。

1 | if self.exc: |

首先,子进程可能抛出异常,因此需要捕获和继续向上抛出异常。

其次,线程 thread 可能因为超时而执行到当前代码,因此通过预定义的 _is_alive() 函数来判断线程是正常退出还是扔在超时运行。如果确实超时,那么首先应该终止子进程,然后尝试等待线程超时终止。如果线程仍然还活着,说明线程内的子进程没有被正确终止,那么首先杀死子进程,然后阻塞线程直到它完成。这样的设计,是确保子进程和线程都完全停止,防止僵尸进程的出现。

最后,函数返回标准输出和标准错误的内容。

Response 类

我们来看 Response 类。这是一个模块内部使用的类,Response 类的每个实例都是 Command 类的实例调用 run() 方法后的执行结果信息。

1 | class Response(object): |

从只有一个 __repr__() 方法可以看出,Response 类几乎只是一个简单的数据结构,提供了可供打印的功能,仅此而已。那么作者为什么要设计这样一个类呢?这里我们留给读者思考。

expand_args 函数

expand_args(command) 函数接收一个字符串作为参数,并将之解析为一个个的命令。

1 | def expand_args(command): |

我们以 'cat inFile | sort | uniq' 为引数,传入 expand_args 函数,分析一下会发生什么。

首先,作者用 shlex.shlex() 构造了一个词法分析器,并设置以管道符号 | 为标志,分割传入的字符串(或者 unicode 类型的实例,后不再重复)。加上之后的 while 循环,这基本相当于执行了 command = command.split('|') 的效果。

而后,执行 command = list(map(shlex.split, command)),调用 shlex.split 函数,作用在 command 的每一个元素上,并返回一个列表,保存在 command 当中。最后以 return 将 command 返回给调用函数。

这里的 map() 函数接收两个参数

- 一个函数

- 一个可迭代的列表

然后将函数作用在列表的每一个元素上,并返回一个列表。类似的函数还有 reduce() 函数(参考 Google 的 MapReduce 架构)。这里给出两个示例,供体会它们的作用

1 | #!/usr/bin/env python |

1 | #!/usr/bin/env python |

最后,输入 'cat inFile | sort | uniq' 有输出 [['cat', 'inFile'], ['sort'], ['uniq']]。

run 函数

run(command, data=None, timeout=None, kill_timeout=None, env=None, cwd=None) 函数是 envoy 模块的主要接口,用来在子进程里执行 Shell 命令。

首先解释一下 run() 函数的各个参数的含义

command需要执行的 Shell 命令(可以包含管道,但是不允许包含&&或者;之类的符号);data通过管道传入 Shell 命令的内容;timeout子进程执行超时时间;kill_timeout终止子进程失败的超时时间,超过这个时间将直接杀死子进程;env环境变量;cwdCurrent Working Directory,工作目录。

run 函数的实现相对来说是平铺直叙的,这里用注释简单说明一下各个部分都做了什么即可。

1 | def run(command, data=None, timeout=None, kill_timeout=None, env=None, cwd=None): |

模块设计分析

Kenneth Reitz 不愧是公认的这个世界上 Python 代码写得最好的人之一——虽然 envoy 是对 subprocess 的简单封装,功能有限,但是代码结构非常优雅,内部实现的逐层封装十分完善。

对于模块的用户(程序员)来说,envoy 几乎只有 run 这一个入口。而它的作用也很明确:开一个子进程,执行一条 Shell 命令,然后在规定时间内取得执行结果——中间的脏活累活(处理异常、超时、主进程阻塞等待、保存历史等等),envoy 都帮你做好了。

对于 run() 函数来说,它只需要知道执行 out, err = cmd.run() 就能在子进程里执行用户需要的命令,然后将结果存在 Response 里就可以了。

对于 Command.run() 函数来说,它只需要处理好环境变量,执行 target() 最后处理超时、异常、收集结果信息就可以了。

对于 target() 来说,这是一个嵌套定义的函数,它才是真正 fork 子进程并执行 Shell 命令的函数。

不难发现,每个层次完成的任务,几乎都可以用简单一句话解释清楚

envoy.run()- 将 Shell 命令交给它,就会在子进程里执行这些命令并处理好返回结果;Command.run()- 将一个具体的 Shell 命令(不包含管道)交给它,就会在子进程里执行这些命令并处理好返回结果;target()-fork一个子进程,然后在子进程里开心地执行命令。

这种符合 *nix 哲学的设计,造就了优雅好用的 envoy 库。对于程序员来说,将命令交给它,然后坐等结果就可以了。无愧于 Python Subprocesses for Humans 的豪言壮语。